يأتي هذا الحوار في لحظة تاريخية يتقاطع فيها اضطراب النظام الدولي مع اشتعال الأزمات الإقليمية، بما يجعل الشرق الأوسط في قلب التحولات العالمية الراهنة. فمن جهة، ما زالت تداعيات الحرب الروسية–الأوكرانية ترخي بظلالها على موازين القوى الدولية، فيما يشهد الإقليم تزايدًا غير مسبوق في حدة التوترات، بدءًا من الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي الذي اتخذ أبعادًا استراتيجية جديدة، مرورًا بتنامي النفوذ الإقليمي للقوى الكبرى وتعدد ساحات الصراع بالوكالة، وصولًا إلى إعادة رسم خرائط التحالفات وممرات الطاقة التي تضفي على المنطقة مركزية مضاعفة في المعادلة الجيوسياسية العالمية. هذه التطورات لم تفرض نفسها فقط على أجندات الدول، بل أصبحت عنصرًا رئيسًا في النقاشات الفكرية التي تتناول مستقبل النظام الدولي وأشكال إعادة تشكيله.

في هذا السياق المعقد، يكتسب الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية جون ج. ميرشايمر، أحد أبرز منظري الواقعية الهجومية، أهمية خاصة؛ إذ لا يقتصر على توصيف الوقائع، بل ينطلق من رؤيته الخاصة التي تضع منطق القوة والصراع في قلب تفسير التحولات الدولية. ومن ثمّ، يشكّل اللقاء مدخلًا لفهم كيفية قراءة ميرشايمر لهذه الأزمات، سواء في الشرق الأوسط أو في النظام الدولي الأوسع، في ضوء مقاربته الواقعية التي طالما شددت على الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي وسلوك القوى العظمى. كما يطرح سؤالًا جوهريًا حول مدى صمود أطروحات الواقعية الهجومية أمام التحديات البنيوية الراهنة وقدرتها على استشراف ملامح النظام العالمي الجديد.

يُعدّ ميرشايمر من أبرز المنظّرين في العلاقات الدولية، ويُعرف بإسهامه في تطوير نهج المدرسة “الواقعية الهجومية”، التي تنطلق من افتراض أن النظام الدولي يقوم على الفوضى (الأناركية)، وأن الدول الكبرى تسعى دائمًا إلى تعظيم قوتها لتحقيق الهيمنة الإقليمية وضمان البقاء. وقد صاغ هذه الرؤية بوضوح في كتابه المرجعي “مأساة سياسات القوى العظمى (2001)”، حيث أوضح أن التوازن ليس غاية نهائية -كما ادعت الواقعية الكلاسيكية- بقدر ما هو أداة مرحلية في سباق الهيمنة. يشغل ميرشايمر كرسي R. Wendell Harrison في العلوم السياسية بجامعة شيكاغو، وسبق أن تولى رئاسة قسم العلوم السياسية فيها، كما يعمل أستاذًا مشاركًا في برامج الدراسات العليا للعلاقات الدولية وسياسات الأمن الدولي. إسهاماته الفكرية امتدت إلى مؤلفات بارزة مثل:

- Conventional Deterrence (1983)، الذي تناول ديناميات الردع العسكري.

- The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007)، الذي أثار جدلاً واسعًا بشأن النفوذ السياسي لجماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

- Why Leaders Lie (2011)، الذي عالج البنية الأخلاقية والاستراتيجية للكذب في السياسة الدولية.

وتُظهر هذه المؤلفات حجم تأثيره في الفكر الاستراتيجي والدراسات الأمنية، فضلًا عن كونه أحد الأصوات النقدية البارزة للسياسة الخارجية الأمريكية، خصوصًا تجاه التدخلات العسكرية وتوسيع التحالفات.

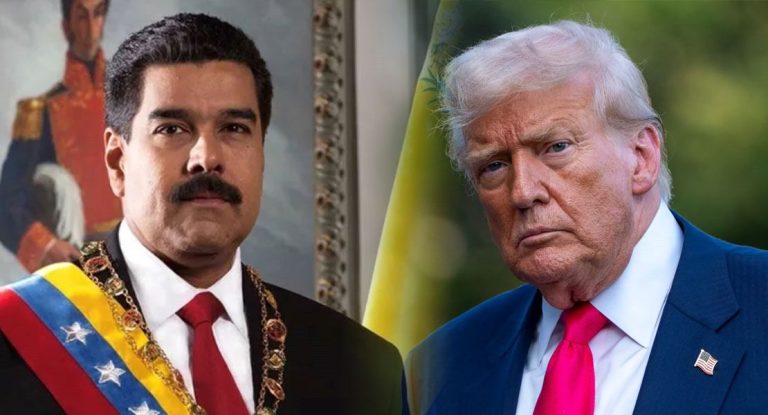

على الوجه الآخر، يظهر تاكر كارلسون وهو إعلامي أمريكي بارز عُرف بخطابه النقدي تجاه السياسات الخارجية الأمريكية والسرديات الرسمية التي تقدمها النخبة السياسية والإعلامية. شغل أدوارًا مؤثرة في قنوات كبرى مثل CNN وMSNBC قبل أن يحقق شهرته الواسعة في فوكس نيوز من خلال برنامجه “Tucker Carlson Tonight”، وبعد خروجه من الشبكة، أسس منصة إعلامية مستقلة تتيح له طرح قضايا خلافية بجرأة أكبر، من بينها الحرب في أوكرانيا والسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.

تناول اللقاء ثلاث قضايا محورية رئيسية تعكس جوهر التحولات الجيوسياسية الراهنة:

- الحرب الروسية–الأوكرانية.

- الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وموقف السياسة الأمريكية والرأي العام.

- التنافس الأمريكي–الصيني واستشراف لمستقبل النظام الدولي.

أولًا: الحرب الروسية الاوكرانية:

استهل ميرشايمر مداخلته بالتشديد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وقعوا في ما يسميه “ورطة استراتيجية” في الحرب الروسية–الأوكرانية، إذ يرى أن كفة الميزان تميل بشكل متزايد لصالح موسكو، بما يجعل انتصارها مسألة وقت لا أكثر. ويُرجع هذا التفوق إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية:

أولًا، القدرة العددية والبشرية الأكبر للقوات الروسية مقارنة بالجيش الأوكراني المستنزَف.

ثانيًا، اتساع الفجوة في الترسانة العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية.

وثالثًا، استناد روسيا إلى قاعدة اقتصادية قادرة على الصمود بشكل مستقل، في مقابل اعتماد كييف شبه الكامل على المساعدات الغربية.

ومن ثم، فإن أي تقليص في خطوط الدعم الغربي –وهذا ما لمح به دونالد ترامب بالفعل– سيضع أوكرانيا في موقف أكثر هشاشة مما هي عليه.

أما عن إمكانية التسوية الدبلوماسية، فيؤكد ميرشايمر أن فرصها تكاد تكون معدومة لأن موسكو لن تقبل سوى بثلاث شروط رئيسية يراها الغرب وأوكرانيا غير قابلة للتحقيق وهي:

- ضمان حياد كييف ومنع انضمامها إلى الناتو.

- تقليص قدراتها العسكرية الهجومية.

- الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم إضافة إلى المناطق الأربع التي سيطرت عليها روسيا بما يعادل نحو خُمس مساحة أوكرانيا.

وبرأيه، هذه مطالب تجد رفضًا واسعًا لدى الأوكرانيين والأوروبيين والمؤسسات الأمريكية، فيما يظل ترامب الصوت الوحيد الذي يعتبرها واقعية أو على أقل تقدير مقبولة وممكنة. ومن ثم، يرى ميرشايمر أن الخيار الأقل كلفة أمام أوكرانيا هو القبول بتسوية في الوقت الراهن، محذرًا من أن المماطلة ستفتح الباب لفقدان أراضٍ إضافية، لا سيما أن موسكو أعلنت بوضوح أنها لن تتنازل عن أي أرض استولت عليها.

ويتجاوز ميرشايمر التحليل العسكري إلى البعد القومي للأزمة، موضحًا أن الأوكرانيين ينظرون إلى روسيا كعدو وجودي، وهو ما يغذي خطاب “الفوبيا الروسية” الذي استثمر فيه الغرب سياسيًا وإعلاميًا لتبرير تدفق الدعم العسكري والمالي لكييف. لكنه يعتبر هذا الادعاء –الذي يصوّر روسيا كقوة تسعى لغزو أوروبا بأسرها– تصورًا ساذجًا ومضللًا. وهنا يستعيد جذور الأزمة ليؤكد أن الغرب كان واعيًا منذ قمة بوخارست 2008 أن مسألة انضمام أوكرانيا للناتو تمثل “خطًا أحمر” بالنسبة لروسيا، التي تنظر إلى أوكرانيا كجزء لا يتجزأ من مجالها الحيوي، في صيغة توازي “مبدأ مونرو” الأمريكي. ولذلك، يعتبر قرار الدفع بأوكرانيا نحو الناتو خطأً استراتيجيًا جسيمًا جعل الصدام أمرًا لا مفر منه.

أما فيما يخص موقع الناتو في المعادلة الراهنة، فيشير ميرشايمر إلى أنه فقد دوره كحلف عسكري تقليدي وأصبح أقرب إلى أداة رمزية تُشعر الأوروبيين بالاطمئنان تحت المظلة النووية الأمريكية، وفي الوقت نفسه تُبقي القارة تحت هيمنة واشنطن وتمنع أي إعادة اصطفاف داخلية بين القوى الأوروبية. وعلى هذا الأساس، يذهب إلى أن الموقف الأمريكي تجاه الحرب الروسية الأوكرانية لم ينبع من حسابات استراتيجية رشيدة بقدر ما غذته اعتبارات شعورية ورغبة في إظهار التضامن مع أوكرانيا. غير أن هذه السياسة حملت أثرًا معاكسًا تمثل في تقريب روسيا من الصين، وهو ما مهّد لتبلور نظام دولي متعدد الأقطاب (ثلاثي الأقطاب)، تقف فيه الولايات المتحدة في مواجهة شراكة صينية–روسية متعاظمة. ويخلص إلى أن التركيز المفرط على إضعاف روسيا كان خطأً استراتيجيًا، إذ أن التهديد الحقيقي للولايات المتحدة في المدى الطويل ليس موسكو وإنما الصين، بوصفها المنافس النظير (peer competitor) الأهم للقوة الأمريكية عالميًا.

ثانيًا: الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي:

يتوقف ميرشايمر عند خصوصية العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، معتبرًا إياها علاقة لا نظير لها في تاريخ العلاقات الدولية. ففي حين تُبنى التحالفات الدولية عادة على أساس المصالح المشتركة أو التوازنات الإستراتيجية، يرى أن هذه الحالة تمثل استثناءً جذريًا، إذ كثيرًا ما تُقدَّم المصلحة الإسرائيلية على المصلحة الأمريكية نفسها، وذلك بفعل التأثير العميق لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن. ويؤكد أن الأمر غير مسبوق؛ فلم يحدث أن سخّرت قوة عظمى مواردها السياسية والعسكرية والاقتصادية بهذا الاتساع والاستمرارية لدعم دولة أخرى، حتى عندما يتعارض ذلك صراحة مع مصالحها الإستراتيجية المباشرة.

من هذا التشخيص، يخلص ميرشايمر إلى أن أحد أهم معوقات الوصول إلى حل الدولتين يتمثل في اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة. فمع أن جميع الرؤساء الأمريكيين منذ جيمي كارتر وحتى الآن –باستثناء دونالد ترامب– أعلنوا تبنيهم لهذا المقترح الخاص بحل الدولتين، إلا أن ضغوط جماعات الضغط الإسرائيلية حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس. ويعدّ هذا التناقض ضارًا حتى بالمصلحة الأمريكية ذاتها، لأن استقرار الشرق الأوسط ظل هدفًا إستراتيجيًا لواشنطن لتقليص انخراطها العسكري والسياسي. وقد عبّر عن هذا التصور مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عندما وصف المنطقة، قبيل أحداث أكتوبر 2023، بأنها تشهد حالة سلام غير مسبوقة.

وبنبرة صريحة، يصف ميرشايمر ما تقوم به إسرائيل بأنه “إبادة جماعية” لا مجرد حرب أو موجة عنف واسعة. وهو يحدد معيار الإبادة في “الدافع” وليس “عدد الضحايا”، باعتبارها عملية قتل متعمد تستهدف محو هوية جماعة قومية أو إثنية أو دينية. ومن ثم يضع ما يجري في فلسطين في سياق ممتد داخل الفكر الصهيوني منذ تأسيس إسرائيل، حيث اعتُبر التطهير العرقي شرطًا أوليًا لقيام الدولة. ويرى أن أحداث السابع من أكتوبر مثّلت –في العقل السياسي الإسرائيلي– فرصة لتسريع مشروع “إسرائيل الكبرى”، وهو مشروع يقوم على السيطرة على الضفة الغربية وغزة وربما التمدد إلى سيناء وأجزاء من لبنان وسوريا إذا توفرت الظروف، الهدف منه هو:

- خلق عمق إستراتيجي لإسرائيل ما سمي بمملكة “غرفة المعيشة”، أي فكرة أن حدود إسرائيل لا تكون ثابتة ونهائية، بل تبقى مفتوحة للتوسع الجغرافي كلما اقتضت الحاجة الأمنية والعسكرية. هذه الرؤية ترتبط بعقيدة إسرائيل الكبرى، التي تضع في اعتبارها السيطرة الفعلية أو النفوذ على مساحات واسعة لضمان الأمن.

- ضمان أن يظل جيرانها في حالة ضعف مستمر، سواء عبر التقسيم الداخلي كما في الحالة السورية واللبنانية، حيث ترى إسرائيل أن تفكك هذه الدول أو انشغالها بصراعات أهلية يخدم أمنها القومي، أو الارتهان الدائم للمعونات الأمريكية مثل حالة الأردن على سبيل المثال والتي تخضع، بحسب هذا الطرح، لقيود المساعدات الأمريكية، مما يجعل قراراتها الاستراتيجية مرتبطة بإرادة واشنطن، ويمنعها من تشكيل تهديد حقيقي لإسرائيل.

أما عن أهداف إسرائيل المباشرة في الحرب الأخيرة، فيلاحظ ميرشايمر أن نتنياهو لم يقدم خطة واضحة حتى لجيشه، مرجحًا أن السبب يعود إلى رغبته في حسم القضية الفلسطينية جذريًا. ويربط هذا المسعى بالدعم الأمريكي غير المشروط، والذي يجد تفسيره في نفوذ اللوبي الإسرائيلي وقدرته على إعادة صياغة الخطاب السياسي والإعلامي بحيث يُنظر إلى مساندة إسرائيل وكأنها جزء من المصلحة الوطنية الأمريكية.

غير أن هذا التماهي بين المستويين الرئيسيين التي يعمل عليها اللوبي الإسرائيلي وهما مستوى السياسة ومستوى الخطاب الشعبي فلم يعد تماهيًا مطلقًا كما في العقود الماضية. فبفعل انتشار الإنترنت وتراجع هيمنة الإعلام التقليدي، صار من الصعب فرض الرواية الرسمية وحدها، وبرزت أصوات نقدية تكشف التناقض بين الممارسات الميدانية والدعاية السياسية. كما أن “المؤرخين الجدد” في إسرائيل، منذ أواخر الثمانينيات، أعادوا كتابة تاريخ الدولة بطريقة أبرزت البعد العنيف في المشروع الصهيوني، وهو ما ساهم في زعزعة الخطاب الذي طالما برر الدعم الأمريكي المطلق.

هذا التحول أسفر عن فجوة متنامية بين السياسة الرسمية الأمريكية والرأي العام، تتجلى في احتجاجات الجامعات، واستطلاعات الرأي، والمظاهرات الشعبية. ويعتبر ميرشايمر أن استمرار هذه الفجوة يهدد أسس الديمقراطية الأمريكية، لأن إصرار النخبة السياسية على سياسات تتعارض مع التوجهات المجتمعية يفضي إلى تقويض شرعية النظام السياسي. ومن هذه الزاوية يقرأ إجراءات مثل حظر تطبيق “تيك توك”، بوصفها محاولة لضبط المجال العام ومنع تصاعد الأصوات المعارضة للسياسات الإسرائيلية، وهو ما يضع الديمقراطية الأمريكية أمام مأزق أخلاقي عميق.

وفيما يتعلق بالمستقبل، يتوقع ميرشايمر أن الأجيال الشابة في الولايات المتحدة أقل دعمًا لإسرائيل من الأجيال الأكبر سنًا، بما قد يفتح الباب لتحول تدريجي في الموقف الداخلي على المدى الطويل. أما داخل إسرائيل، فيظل المجتمع –في تقديره– داعمًا لنتنياهو والخط السياسي الذي يمثله، ما يجعل غياب شخصه غير كافٍ لإحداث أي تحول جوهري في الموقف الإسرائيلي من الصراع.

ثالثًا: التنافس الأمريكي الصيني واستشراف مستقبل النظام الدولي:

أكد ميرشايمر أن النظام العالمي قد تحوّل بعد عام 2017م إلى نظام ثلاثي الأقطاب يضم الولايات المتحدة والصين وروسيا، معتبرًا أن هذا العام مثّل لحظة تحول الصين من دولة قوية إلى دولة عظمى؛ معرفًا أن لحظة التحول لدولة عظمى هي اللحظة التي تصبح فيها الدولة قادرة على خوض مواجهة جدية مع أقوى قوة قائمة في النظام الدولي.

ورغم أن النظام بات ثلاثي الأقطاب، إلا أن الأقطاب ليست متكافئة؛ فروسيا تحتل مرتبة أدنى من الصين والولايات المتحدة، بينما تظل الأخيرة في قمة النظام الدولي رغم صعود الصين الواضح. وأرجع ميرشايمر ذلك إلى اعتبارات بنيوية مرتبطة بعاملي السكان والثروة، باعتبارهما المؤشرين الأكثر أهمية في تحديد مكانة الدول ضمن ميزان القوى.

ففي حين لوحظ أن الفجوة بين الصين والولايات المتحدة قد تراجعت لصالح بكين خلال العقود الماضية، فإن ميرشايمر يرى أن الولايات المتحدة ستظل متفوقة على المدى الطويل. ذلك أن الصين ستواجه تحديات ديموغرافية كبرى نتيجة سياسة الطفل الواحد التي انعكست في انخفاض معدلات المواليد، ما سيؤدي إلى تقلص عدد السكان في العقود المقبلة. في المقابل، تتمتع الولايات المتحدة بقدرة مستمرة على تجديد قواها السكانية بفضل معدلات مواليد أعلى نسبيًا، فضلًا عن استقطابها للهجرة التي تعزز نموها الديموغرافي. وهذه المزايا الديموغرافية، مقترنة بتفوق اقتصادي وتكنولوجي، تتيح لها المحافظة على موقعها الريادي في النظام الدولي.

واختتم ميرشايمر رؤيته بالتأكيد على أن المدرسة الواقعية، ولا سيما الواقعية الهجومية، لا تزال قادرة على قراءة الأزمات المعاصرة ورسم مآلاتها المستقبلية. فالنظام الدولي يظل بلا سلطة عليا قادرة على حماية الدول في أوقات الأزمات، وهو ما يجعل امتلاك القوة شرطًا أساسيًا للبقاء. وفي عالم تخشى فيه الدول من هجوم محتمل من قوى كبرى، يصبح السعي لامتلاك موقع الصدارة في النظام الدولي مسألة وجودية. ومن هنا يرى ميرشايمر أن جوهر الصراعات الجيوسياسية الراهنة إنما يقدم الدليل الأوضح على صلاحية الأدوات التحليلية للواقعية الهجومية في تفسير السياسة العالمية المعاصرة.

ختامًا، يُظهر تحليل جون ميرشايمر في هذا اللقاء أن الأزمات الدولية الراهنة –من الحرب الروسية–الأوكرانية، مرورًا بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وصولًا إلى التنافس الأمريكي–الصيني– ليست أحداثًا منفصلة، بل حلقات مترابطة في مسار تحوّل النظام الدولي. ومن زاوية الواقعية الهجومية التي يتبناها، فإن هذه الأزمات جميعها تعكس منطق القوة والصراع على البقاء في بيئة دولية فوضوية. فالحرب في أوكرانيا تجسد حدود التوسع الغربي أمام خطوط روسيا الحمراء، والعلاقة الأمريكية–الإسرائيلية تكشف كيف يمكن أن تُعاد صياغة السياسة الخارجية لقوة عظمى بفعل جماعات ضغط نافذة، بينما التنافس مع الصين يوضح أن الصراع على القمة سيبقى السمة المهيمنة على العقود المقبلة. ومن ثم، فإن ميرشايمر يضع أمامنا صورة عالم تسوده صراعات كبرى وصدامات ممتدة، حيث لا مكان للأمن إلا عبر امتلاك القوة، ولا سبيل لفهم التحولات إلا من خلال أدوات المدرسة الواقعية.

باحث مساعد في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب